1. バッテリーの充電方法

1) 基本的な手順

基本的な手順は以下の通りですが、詳細は充電器添付の取扱説明書に従い、正しい手順で行ってください。

- 充電時は車両よりバッテリーを取り外し、液口栓を取り外してください。

※バッテリーの使用中(充電中)には、酸素ガス・水素ガスが発生しており、引火爆発の危険がありますので、火気厳禁です。 - 充電前にバッテリー液量を確認し、液面がLOWER LEVEL近くまで低下している場合は補水してから充電してください。液不足で極版部分が露出している場合には、爆発の原因になることがあります。

- 充電時間の目安は5~12時間です(充電電流・充電時間の目安)。充電完了に必要な時間は放電程度により異なります。充電完了の目安は、どの液口からも盛んにガスが発生している状態です。

- 充電完了後は30分程度放置し、ガスが抜けるのを待って、液口栓を確実に取り付けてください。

※電解液は希硫酸です。保護メガネ、ゴム手袋を着用し、皮膚や衣服に付かないようにご注意ください。

※通電中にクリップを外すなど、スパークの出る行為は厳禁です(爆発注意)。

※完全放電した場合や、放置期間が長い場合等は、充電しても回復しない場合があります。

2) 充電方法(普通充電と急速充電)

【普通充電】

バッテリーの充電状態をほぼ100%まで回復させる充電です。

バッテリー容量の1/10の電流で充電するのが原則です。バッテリー容量がわからない場合は下表を充電電流目安としてください。

充電時間は、充電量0%から100%充電完了までで、約12時間です。充電時間は元々の充電状態によって変わってきますのでご注意ください。

なお、充電器の仕様により充電電流が異なりますので、詳細は、お使いになる充電器添付の取扱説明書に従い、正しい手順で行ってください。

充電完了の目安は?

どの液口からも盛んにガスが発生してきたら、充電完了のサインです。また、バッテリーも温かくなります。

【急速充電】

専用の急速充電器で、エンジンが始動できる状態まで応急的にバッテリーを回復させる充電です。

急速充電は短時間で、エンジンをかけることができる位まで充電することができますが、満充電までは充電できません。また、バッテリーの寿命が短くなりますので緊急の時以外は普通充電を行ってください。

バッテリー容量の1/1の電流で充電します。充電時間はバッテリーサイズに関わらず、最大30分間までとしてください。30分以上の充電は、バッテリーを大きく傷めます。

注意

バッテリー液を補充できないタイプのバッテリー(VRLAタイプ)は絶対に急速充電は行わないでください。バッテリーが膨れたり、爆発の原因となります。

3) 充電電流・充電時間の目安

充電電流、充電時間はバッテリーの容量、放電状態に合わせて調節する必要があります。

充電不足(電流、時間)はバッテリー上がりを招きやすくするだけではなく、放電気味での使用がかさむと極板劣化、寿命が進行します。また、充電過多(電流、時間)はバッテリーの故障(極板劣化、電槽変形他)を引き起こす原因となることがあります。

表:充電電流と時間の目安

▼バッテリー容量がわからない場合の充電電流目安

| サイズ | 容量(5HR) | 普通充電 | 急速充電 |

|---|---|---|---|

| A19 | 21〜24 | 2〜3A | 15〜20A |

| B19 | 28〜30 | 3〜4A | 20〜25A |

| B24 | 36〜40 | 4〜5A | 25〜30A |

| D20 | 40 | 4〜5A | 25〜30A |

| D23 | 48〜52 | 5〜6A | 30〜35A |

| D26 | 52〜55 | 5〜6A | 30〜40A |

| D31 | 60〜72 | 6〜7A | 40〜45A |

| E41 | 88〜92 | 8〜9A | 50〜60A |

| F51 | 96〜120 | 10〜12A | 65〜80A |

| G51 | 120〜140 | 12〜14A | 65〜80A |

| H52 | 160 | 16A | 90〜120A |

▼充電時間の目安

| 比重値(20℃) | 充電状態 | 充電時間目安 (普通充電) |

|---|---|---|

| 1.280 | 100% | 充電不要 |

| 1.240 | 75% | 3時間 |

| 1.200 | 50% | 6時間 |

| 1.160 | 25% | 9時間 |

| 1.120 | 0% | 12時間 |

2. 日頃のメンテナンス(日常点検)

1) 保管について

バッテリーは使用せずに保管しているだけでも放電してしまいます(自己放電と言います)。ご購入後は速やかに使用開始していただくようにお願いします。

長期間使用せずに保管する場合は、バッテリーを放電状態で放置すると、性能の低下や充電しても回復しない状態になることもありますので、定期的な補充電(3か月に1回程度)をお願いします。また、保管場所にもご注意ください。

【保管に適した場所】

- 適度に乾燥した場所

- 風通しの良い場所

- 気温の変化のない場所

- 涼しい場所

【保管に適さない場所】

- 雨露のかかる場所

- 日光を受ける場所

- 水の浸入を受ける場所

- 有害な薬品の影響を受ける場所

2) バッテリーの点検

使用中のバッテリーの点検項目は大きく分けて次の3つの項目です。

- 外観点検

- 液量点検

- 内部点検

1) 外観点検

- 電槽の変形、破損、液漏れ、端子の腐食やゆるみがないことを確認します。

- 電槽はオイルやほこりで汚れやすく、液面が見えづらくなる為、湿った布でよく拭き清潔にします。

水洗の際には、液口栓からバッテリー内に水が入らないように気をつけてください - 端子やケーブルに腐食、サビがある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシでよく磨き、サビ止めグリースを薄く塗布しておきます。(バッテリー脱着についてはバッテリー交換方法をご覧ください)

- ターミナルが緩んでいるとエンジン始動性が悪くなるだけでなく、その部分が接触抵抗となって発熱することがあり、非常に危険です。しっかりと取り付けてください。

※極端に締めすぎたり、ハンマーなどで叩くと端子を破損する可能性がありますので注意してください。 - バッテリーを固定している金具ががたつかないよう、しっかりと固定してください。

走行中の振動などでねじが緩むことがあります。また、金具の固定位置も端子に接触しないように注意してください。

固定金具が緩んで端子に接触すると短絡(ショート)して非常に危険です。

極端に締め付けすぎると電槽を変形、破損する可能性があるので注意してください。

2) 液量点検

バッテリーの電解液は使用中の充電による電気分解のために電解液中の水分を失い、液面が低下します。

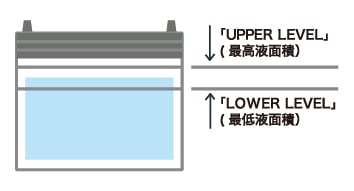

そのため、定期的に規定液量にあるかどうかを点検し、最低液面線(LOWER LEVEL)近くまで減っていれば精製水を補充して規定液量を保つ必要があります。

バッテリーの液量点検は日常点検項目として定められており、1ヶ月ごとに点検することをお勧めします。また、長距離走行前や高速道路走行前には必ず点検を行うことで、突然のバッテリートラブルに合うリスクを軽減することが出来ます。

- バッテリーは充電による電気分解のために水分を失い、液面が低下します。そのため、定期的に規定液面内にあるかどうかを点検し、最低液面線付近まで減っていればバッテリー用補充液(※)を補充して規定液面を保つ必要があります。

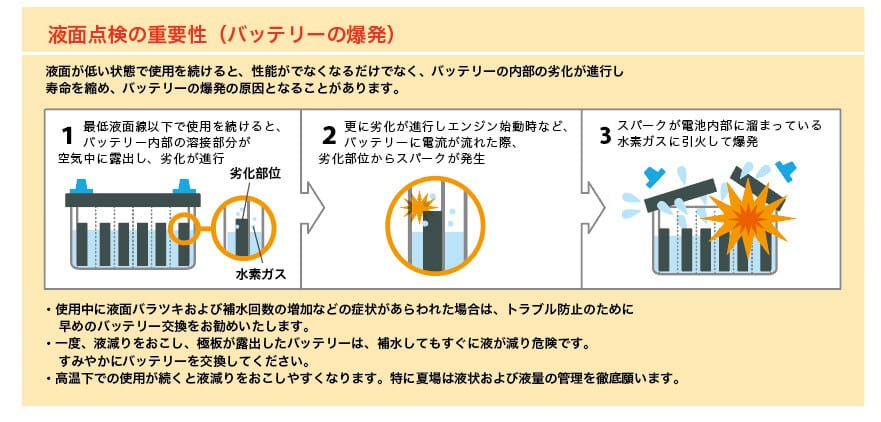

- 液が規定以下まで減った状態で使用していると性能がでなくなるばかりでなく、バッテリー内部の劣化が促進され、短寿命や爆発事故の要因となる可能性があります。

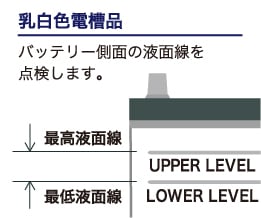

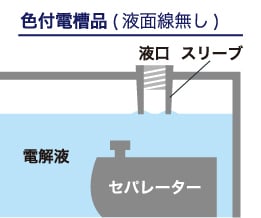

- 液の補充(以下補水)は最高液面線(UPPER LEVEL)までとし、液面線のないバッテリーについては右図のようにします。尚、種類によってはセンサーやインジゲーターの装備されているものがありますが、これらは代表セルの液状態を表しているので、あくまで目安としてお使いください。

- 補水は必ずバッテリー用補充液をお使いください。(希硫酸を注入しない。)井戸水や水道水を使用すると不純物の影響で自己放電が大きくなったり、短寿命になることがあるので気をつけてください。

※バッテリー用補充液とは精製水です。

正常な液面範囲

色付電槽品の液面点検方法

液面線のないバッテリーはフタより伸びているスリーブに接するところが最高液面線となります。

液面点検時は、安全のため保護メガネを着用しましょう。

バッテリー液がUPPER LEVEL(最高液面線)にあります。液面がスリーブ下端に届いているため、表面張力で盛り上がり極板が歪んで見える。

液面がスリーブ下端に届いていないため、極板が歪まず板状に見える。スリーブ下端まで補充液を補充してください。

液面がこの二つの線(最高液面線と最低液面線)の間にあるように、バッテリー液(精製水)を補充します。

※液面線以上に入れすぎないよう注意してください。

※補水は必ず「バッテリー用精製水」を使用してください。希硫酸を注入しないでください。

また井戸水や水道水を使用すると不純物の影響で自己放電が大きくなったり、短寿命になることがあるので気をつけてください。

液面が低い状態で使用を続けると、性能が出なくなるだけではなく、バッテリー内部の劣化が進行し、寿命を縮めバッテリー爆発の原因となることがあります。

- 使用中に液面のバラつきおよび補水回数の増加などの症状が表れた場合には、トラブル防止のために早めのバッテリー交換をお勧めします。

- 高温下での使用が続くと液減りを起こしやすくなります。特に夏場は液量の管理を徹底してください。

- 一度、液減りを起こし極板が露出したバッテリーは、補水をしても、すぐに液が減り危険です。速やかにバッテリーを交換してください。

3) 内部点検

バッテリーは、外観や液面の状態からだけでは、内部の劣化状態や充電状態はわかりません。バッテリーテスターや比重計による点検を組みあわせることで、バッテリーの正確な状態を把握する事ができます。

バッテリーテスターでの点検

テスターは内部抵抗を測ったり、負荷をかけたときの電圧の落ちこみを測定します。

テスターのメーカーや種類によって計測方法が異なりますので、判定指示などは各テスターの取扱説明書を参考にしてください。

比重計での点検

バッテリーの充電状態や内部状態について、比重計による比重測定で確認できます。

比重値を測定すればバッテリーの放電状態を知ることが出来ます。

次の項目に当てはまったら要注意!

- セル※1により比重のバラツキ※2が出る⇒寿命

- 全てのセルの比重が低い ⇒放電

- 1セルだけ比重が低い ⇒短絡

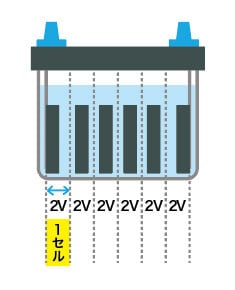

※1:電池の構成単位の一つ。電圧2Vのセルを6個直列に接続し、12Vの電圧(起電力)を得ています。

※2:6セル全ての比重を測定し、最高値と最低値の差が0.04以上ある状態